愛知県安城(あんじょう)市の安祥(あんしょう)城址は、戦国時代に尾張の織田氏と三河の松平氏&駿河の今川氏の攻防が激しかった城です。

愛知県安城(あんじょう)市の安祥(あんしょう)城址は、戦国時代に尾張の織田氏と三河の松平氏&駿河の今川氏の攻防が激しかった城です。

●安祥城の住所

安城市安城町赤塚1

戦国時代、尾張の織田信長と三河の徳川家康は同盟を結んでいましたが、それ以前、つまり親の代までは犬猿の仲で、尾張と三河は敵対していたのです。織田VS徳川(松平)の攻防は一進一退で、織田は安祥城まで攻め落とし、三河を攻め滅ぼそうとしますが、松平は駿河の今川氏の力を借り、織田氏を退けます。

そんな中、4回とも5回ともいわれる織田VS松平・今川の攻防が繰り広げられ、それが安祥城合戦として語り継がれています。この安祥城合戦の回数は諸説あるものの、数回に及んだことから、いろんな出来事がありました。有名なものをまとめると次の様な事が起こっています。

•この安祥城合戦で本多忠勝の父と祖父が戦死した

•一説によると前田利家正室・まつの父も安祥城合戦で亡くなった

•織田氏が攻め落とし長男の信広を城主にした

•その後、今川氏が攻め落とし信広を捕まえた

•これにより織田氏の人質だった竹千代(家康)と信広の人質交換が行われた

•文献によれば安祥合戦で火縄銃が使われた

など。

今では公園として静かな風景が広がる安祥城址ですが、かなりいろんな事があったのです。

という事で、今回の記事では、そんな安祥城の現状をレビューして見たいと思います。

安祥城の縄張り図

かつての安祥城は現在、安城市歴史博物館と隣接する八幡社、大乗寺になっています。安祥城のレリーフを見るとこんなカンジです。かつての本丸(城の中心部)が大乗寺。二の丸が八幡社。本丸と二の丸の間にスぺースがありますが、ココは古地図にもある馬出みたいな空間です。では現在に残る安祥城址をチェックしてみましょう!

かつての安祥城は現在、安城市歴史博物館と隣接する八幡社、大乗寺になっています。安祥城のレリーフを見るとこんなカンジです。かつての本丸(城の中心部)が大乗寺。二の丸が八幡社。本丸と二の丸の間にスぺースがありますが、ココは古地図にもある馬出みたいな空間です。では現在に残る安祥城址をチェックしてみましょう!

本丸(大乗寺)

かつての本丸は、現在、大乗寺(だいじょうじ)というお寺になっています。ふもとから見てみると、若干高い場所に大乗寺がある事がわかりますよね?これが戦国時代からの地形です。

かつての本丸は、現在、大乗寺(だいじょうじ)というお寺になっています。ふもとから見てみると、若干高い場所に大乗寺がある事がわかりますよね?これが戦国時代からの地形です。

二の丸

かつての二の丸が現在、八幡社になっています。ここも本丸と同じく、周辺の平地より高台になっています、約3mくらいでしょうか。

かつての二の丸が現在、八幡社になっています。ここも本丸と同じく、周辺の平地より高台になっています、約3mくらいでしょうか。

櫓台址

本丸と二の丸だった八幡社の間に、突きでた場所があります。ここはかつての櫓台址です。現在では建物は残っていませんが、かつてココに櫓みたいなものがあり、本丸~二の丸間を守っていました。現在では突き出た地形だけですが、見るとよくわかります。

本丸と二の丸だった八幡社の間に、突きでた場所があります。ここはかつての櫓台址です。現在では建物は残っていませんが、かつてココに櫓みたいなものがあり、本丸~二の丸間を守っていました。現在では突き出た地形だけですが、見るとよくわかります。

姫塚

城跡に残る姫塚。安祥城合戦(何度目かわかりませんが)で亡くなった女性たちをまとめて葬った塚と伝わります。織田方か松平&今川方か、どちらの女性かわかりませんが、これも歴史の史跡ですね。

城跡に残る姫塚。安祥城合戦(何度目かわかりませんが)で亡くなった女性たちをまとめて葬った塚と伝わります。織田方か松平&今川方か、どちらの女性かわかりませんが、これも歴史の史跡ですね。

隣接する安城市歴史博物館

かつての安祥城すぐ隣にある安城歴史博物館。ここでは常設展として安城市の歴史に関するものが展してありますが、たまに行特別展は戦国時代に特化したディープな展示会が行われます。今までも安祥松平氏、本證寺、加藤嘉明など、ご当地の戦国ゆかりの特別展が人気です。

かつての安祥城すぐ隣にある安城歴史博物館。ここでは常設展として安城市の歴史に関するものが展してありますが、たまに行特別展は戦国時代に特化したディープな展示会が行われます。今までも安祥松平氏、本證寺、加藤嘉明など、ご当地の戦国ゆかりの特別展が人気です。

周辺もチェック!

では安祥城の周辺もチェックしてみましょう。まずは本多忠勝の祖父・忠豊や父・忠高の墓です。彼らは松平家臣として、共に安祥合戦で討死しており、近くに墓もあります。忠勝の祖父、父ということで、やはり武勇に優れていたと伝わります。

では安祥城の周辺もチェックしてみましょう。まずは本多忠勝の祖父・忠豊や父・忠高の墓です。彼らは松平家臣として、共に安祥合戦で討死しており、近くに墓もあります。忠勝の祖父、父ということで、やはり武勇に優れていたと伝わります。

安祥城址の周辺は田んぼが広がっていますが、これはかつて安祥城を取り囲んでいた湿地帯の名残ともいわれています。安祥城は平城で、一応高低差は本丸とかにありますが、ほとんど防御を期待できるものではありません。そこで防御の要(かなめ)になっていたのが、周辺の湿地帯です。

安祥城址の周辺は田んぼが広がっていますが、これはかつて安祥城を取り囲んでいた湿地帯の名残ともいわれています。安祥城は平城で、一応高低差は本丸とかにありますが、ほとんど防御を期待できるものではありません。そこで防御の要(かなめ)になっていたのが、周辺の湿地帯です。

あと忘れずにチェックしておきたいのが井戸です。安祥城には、安祥七つ井という、七つの井戸がありました。現在でもその七つ井の名残が残っていて、周辺を散策して見つけることができます。簡単に見つかるものもあれば、かなりムズカシイ井戸もありますが、安祥城を訪れた時にこの井戸探しもチャレンジしてみてください。

あと忘れずにチェックしておきたいのが井戸です。安祥城には、安祥七つ井という、七つの井戸がありました。現在でもその七つ井の名残が残っていて、周辺を散策して見つけることができます。簡単に見つかるものもあれば、かなりムズカシイ井戸もありますが、安祥城を訪れた時にこの井戸探しもチャレンジしてみてください。

私の感想

私の安祥城址公園の感想ですが、ここは史跡巡り初心者、歴史初心者にもオススメの城跡だと思います。その理由は公園化されており、案内看板も建ち、なおかつ隣接する安城歴史博物館の常設展でも詳しい歴史を解説しているからです。

本丸だった大乗寺や二ノ丸の八幡社は、若干の高低差がありますが、その他は基本平地ですし、楽に散策できると思います。あとどうせ行くなら9月や秋がオススメです。

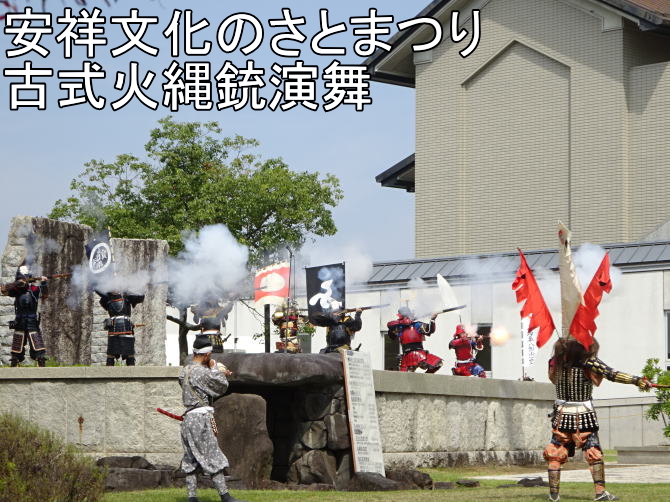

なぜかというと、毎年9月に安城歴史博物館で、安祥文化のさとまつりというイベントがあって、そこで愛知県古銃研究会による古式火縄銃演武が行われるからです。実は私もこの火縄銃演武には毎年参加していますw

なぜかというと、毎年9月に安城歴史博物館で、安祥文化のさとまつりというイベントがあって、そこで愛知県古銃研究会による古式火縄銃演武が行われるからです。実は私もこの火縄銃演武には毎年参加していますw

これはかつて安祥城攻防の際、火縄銃が使われたという文献に基づいて、それを再現するための演武で、火縄銃のナマの演武を無料で見る事ができます。火縄銃演武&史跡散策というダブルで楽しむなら、毎年秋に開催される安祥文化のさとまつりで安祥城に行くのも良いですね。

コメント

[…] ちなみにこの後松平氏は、さらに南下を拡大し、安祥城や岡崎城を拠点にします。 […]

[…] >>安祥城の見どころポイント […]