愛知県丹羽郡扶桑町の解脱山専修院には、犬山城の城門が移築されています。またこの専修院があった場所は戦国時代の砦跡でもあるのです。この記事ではそんな専修院の門と砦跡の歴史について詳しく解説しています。

愛知県丹羽郡扶桑町の解脱山専修院には、犬山城の城門が移築されています。またこの専修院があった場所は戦国時代の砦跡でもあるのです。この記事ではそんな専修院の門と砦跡の歴史について詳しく解説しています。

■専修院の場所の住所■

丹羽郡扶桑町大字柏森字乙西屋敷62

まずは門について

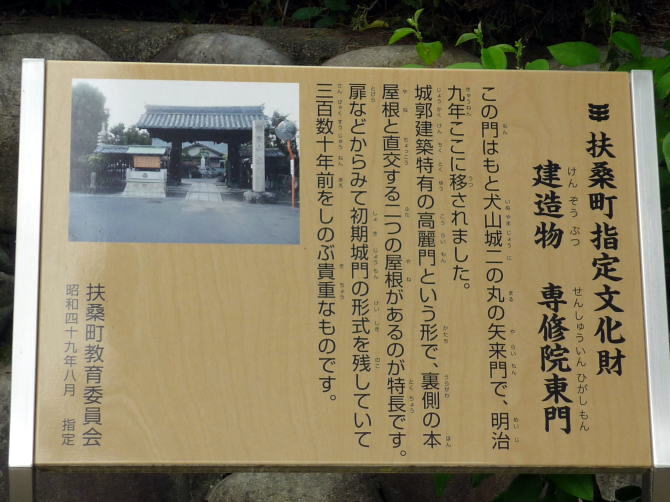

この門はもと犬山城二の丸の矢来門で、明治九年(1876)ここに移されました。城郭建築特有の高麗門という形で、裏側の本屋根と直行する二つの屋根があるのが特徴です。扉などからみて初期城門の形式を残していて三百数十年前をしのぶ貴重なものです。

扶桑町教育委員会

専修院東門の内側に扶桑町教育委員会が建てた説明板があります。これによるとこの移築門のポイントは次の通り。

- 犬山城二の丸の矢来門

- 明治九年(1876)に移築

- 門のタイプは高麗門(こうらいもん)

- 三百数十年前の門

これだけでもすごいですね。

門を裏側。パッと見、薬医門に見えますが高麗門というタイプの門。

門を裏側。パッと見、薬医門に見えますが高麗門というタイプの門。

矢来門があった場所

矢来門があった場所を現在の場所で説明すると、犬山城の三光稲荷神社の裏あたりです。現在でも礎石が残り案内看板もあります。

矢来門があった場所を現在の場所で説明すると、犬山城の三光稲荷神社の裏あたりです。現在でも礎石が残り案内看板もあります。

専修院は砦跡

専修院は犬山城の移築門がある他にもうひとつ戦国ポイントがあります。それが織田信長の砦跡という歴史です。専修院がある場所は、織田信長が永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、美濃(現在の岐阜県南部)を攻めるために築いた大道寺砦がありました。

専修院は犬山城の移築門がある他にもうひとつ戦国ポイントがあります。それが織田信長の砦跡という歴史です。専修院がある場所は、織田信長が永禄三年(1560)の桶狭間合戦後、美濃(現在の岐阜県南部)を攻めるために築いた大道寺砦がありました。

つまり分かりやすくいうと、大道寺砦跡が専修院になっているというワケです。この大道寺を守っていた責任者、つまり守将は兼松正吉(かねまつ まさよし)という武将で、現在の愛知県一宮市出身。

織田信長の一代記・信長公記(しんちょうこうき)によると、兼松正吉は後の天正元年(1573)に起こった越前・朝倉義景と織田信長の戦いである、利根坂(とねざか)合戦で手柄を立て、信長から足半(あしなか)という、草鞋(わらじ)の前半分みたいな履物を拝領しています。

※ちなみにこの足半は名古屋市中村区の秀吉清正記念館に収蔵してあり、たまの企画展などで一般公開されます。

大道寺砦は織田信長が稲葉山城を落とした後、不要となり廃城になりましたが、その跡地に専修院が建立されたということですね。

私の感想

かつて愛知県の歴史史跡歩きの会でも、この扶桑町専修院を訪れました。その時の参加者の感想として、犬山城の移築門の存在はやはり貴重という声が多かったです。私の感想ですが、この先週院は戦国好きの方はもちろん、城巡りが趣味の人にもオススメの寺院だと思います。

かつて愛知県の歴史史跡歩きの会でも、この扶桑町専修院を訪れました。その時の参加者の感想として、犬山城の移築門の存在はやはり貴重という声が多かったです。私の感想ですが、この先週院は戦国好きの方はもちろん、城巡りが趣味の人にもオススメの寺院だと思います。

その理由は日本100名城で国宝天守の犬山城の城門が移築されているほか、戦国時代の砦跡だからです。砦時代の遺構は残っていないものの、織田信長の美濃攻めに関わる砦なので、信長が好きな人にも楽しんでもらえると思います。