岡崎市福岡町の土呂(とろ)城跡は、永禄六年(1563)の三河一向一揆後、石川数正が築いた城といわれています。

※土呂の読みは とろ

徳川家康の重臣で安城市出身の石川数正は、国宝・松本城天守を築いた人物としては有名なのですが、三河時代の遺構はあまり知られていません。この三河土呂城は石川数正の三河時代を偲ぶ城跡とも言えます。しかし謎も多く残るのです。

広かった土呂城

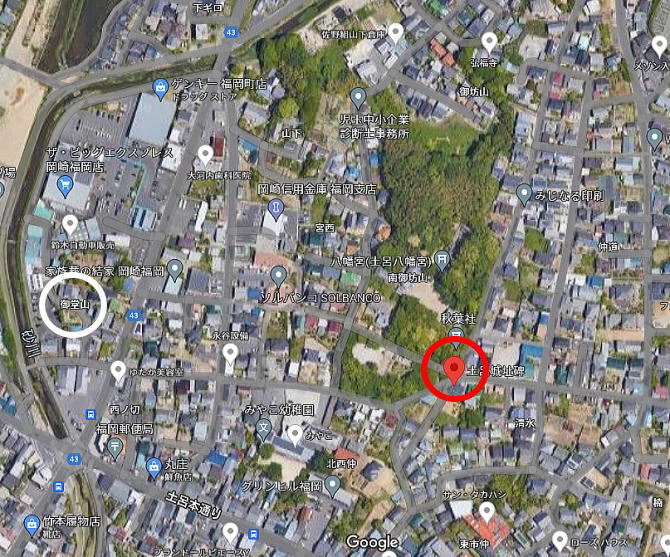

かつての土呂城は広範囲でした。その理由は字御堂山と字御坊山の土呂八幡宮に土呂城址の石碑が建っているからです。現在では住宅地として開発されていますが、かなり広範囲だった城というのがわかります。

御堂山

まずは土呂城の本丸といわれる御堂山を見てみます…???

結論からいうと、実は土呂城の本丸といわれる御堂山は令和四年(2022)8月頃には消えて住宅地になっていました。かつてここに小山があり、それが土呂城の本丸といわれていたのです。

かつての本丸跡(御堂山)の様子

これがかつての土呂城の本丸跡。撮影は令和元年(2019)7月。ザ・ビックエクスプレス岡崎福岡店の裏にこんもりした山があり、入り口に土呂城址の石碑がありました。

御堂山の土呂城址の碑の側面をよく見ると、土呂城についての説明があります。画像だと小さいので文章にしてみます。

御堂山の高低差。周辺より5mくらい高い場所にありました。

坂道を上がり御堂山山頂に登ってみると、もともとは寺があったのでしょうか?広い更地みたいな場所に蓮如上人土呂御墓址という石碑と墓所がありました。このくらいであとは土呂城に関する土塁や堀などの遺構みたいなものは残ってなかったです。

御坊山(土呂八幡宮)

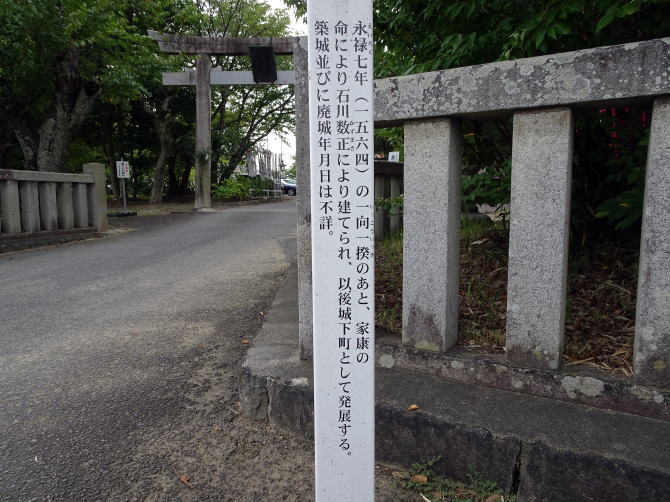

続いて土呂城二の丸と伝わる御坊山近くの土呂八幡宮。神社入り口の側に土呂城址の碑が建っています。

土呂八幡宮の創建は、奈良時代とも平安時代ともいわれますが、永禄七年(1564)の三河一向一揆の際、兵火に遭い、歴史を記したものは全て燃えてしまったそうでハッキリした事は分かっていません。

ただ、三河一向一揆後、石川数正が土呂八幡社を再建し、鏡二面を奉納しています。現在の社殿は元和五年(1619)再建のもの。

狛犬。どこか穏やかな表情です。

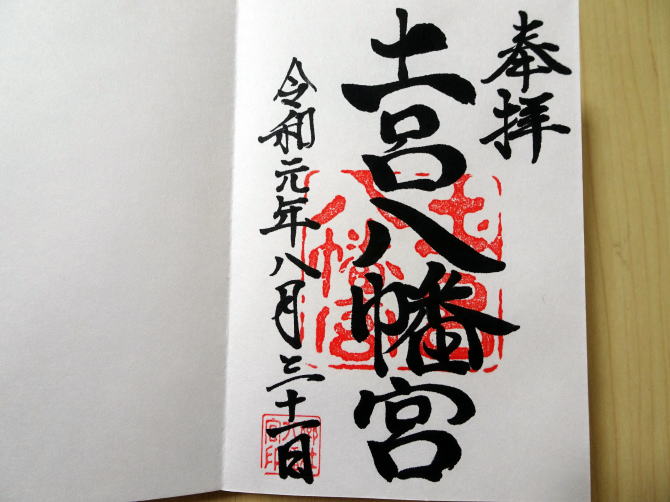

御朱印

土呂八幡宮の御朱印は社務所で受けることができます。初穂料(御朱印料)300円です。土呂城址の御朱印と言えますね。

所要時間と私の感想

土呂城址といわれる御堂山と御坊山(土呂八幡宮)の所要時間は、歩いて巡って40分くらいです。

私の感想ですが、現地に行ってみると奇妙な事に気が付きました。それは本丸と伝えられる御堂山のほうが小さく、二の丸といわれている御坊山(土呂八幡宮)のほうがかなり大きいのです。また見方によると、御堂山のほうは独立した小山ではあるのですが、出丸みたいにこじんまりとしています。

あと気になるのが、御堂山と御坊山の間を走る県道43号線が、かつての土呂西尾道という街道でもあることです。2つの曲輪で街道を挟み込んでいて、もしこれが戦国時代のものであれば、土呂西尾道という街道を押さえた城だった事が分かります。

この街道や土呂城については、もう少し研究が必要ですが石川数正ゆかりの城が、岡崎市に残っているという点では、非常に興味深いですね。