愛知県豊川市にある霞堤(かすみてい)は、豊橋市にある吉田城を水害から守るために池田輝政が築いたといわれる堤防です。別名鎧堤、羽衣堤とも。

愛知県豊川市にある霞堤(かすみてい)は、豊橋市にある吉田城を水害から守るために池田輝政が築いたといわれる堤防です。別名鎧堤、羽衣堤とも。

■霞提の場所の住所■

豊川市三谷原町下西浦

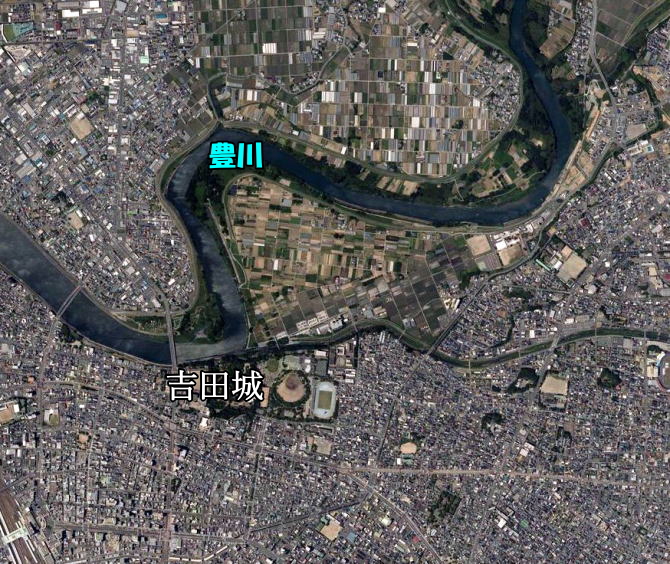

なぜ吉田城は水害に遭う可能性が高かったのか?実は吉田城の立地に関係があるのです。

豊川のメリットとデメリット

吉田城の北側は豊川が流れています。有事の際は敵を食い止める天然の堀になり、戦が無い時は運河として物資を吉田城内に運んでいました。堀にもなり水の道にもなる、良いことずくめに思える豊川ですが、大雨で洪水となった時、大量の水が吉田城にブチ当たるという危険な側面もあったのです。そこで増水した時、ワザと誘水し吉田城側に流れる水を減らすために築かれたほが霞提なんですね。

吉田城の北側は豊川が流れています。有事の際は敵を食い止める天然の堀になり、戦が無い時は運河として物資を吉田城内に運んでいました。堀にもなり水の道にもなる、良いことずくめに思える豊川ですが、大雨で洪水となった時、大量の水が吉田城にブチ当たるという危険な側面もあったのです。そこで増水した時、ワザと誘水し吉田城側に流れる水を減らすために築かれたほが霞提なんですね。

現地看板

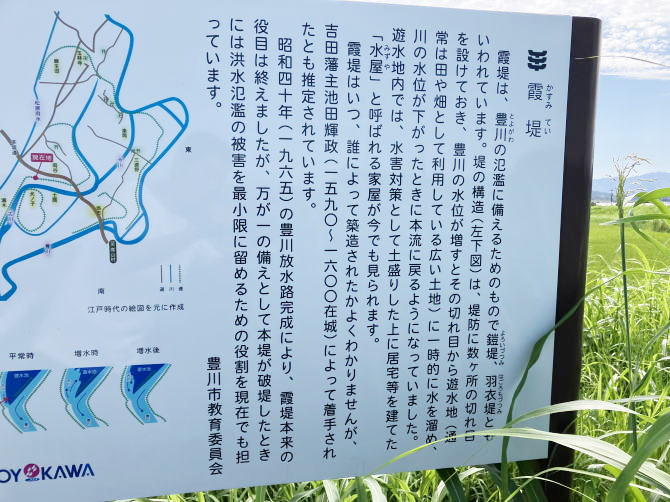

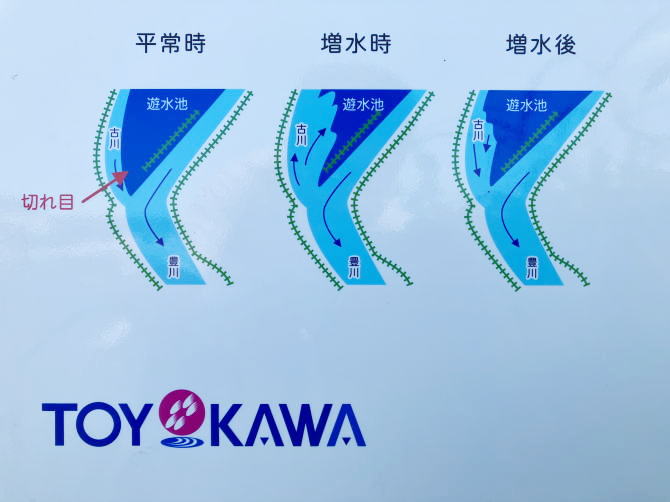

霞堤は、豊川の氾濫に備えるためのもので鎧堤(よろいづつみ)、羽衣堤(はふごろもづづみ)ともいわれています。堤の構造(左下図)は、堤防に数ヶ所の切れ目を設けておき、豊川の水位が増すとその切れ目から遊水地(通常は田や畑として利用している広い土地)に一時的に水を留め、川の水位が下がったときに本流に戻るようになっていました。 遊水地内では、水害対策として土盛りした上に居宅等を建てた『水屋』(みずや)と呼ばれる家屋が今でも見られます。

霞堤はいつ、誰によって築造されたかよくわかりませんが、吉田藩主池田輝政(1590~1600在城)によって着手されたとも推定されます。

昭和四十年(1965)の豊川放水路完成により、霞堤本来の役目は終えましたが、万が一の備えとして本堤が破堤したときには洪水氾濫の被害を最小限に留めるための役割を現在でも担っています。

豊川市教育委員会

図の様に堤防に切れ目を入れることにより、豊川が増水した時、切れ目から霞提近くの田畑に誘水し、下流にある吉田城方面に大量の水が行かない様になっていたみたいです。また近くには、瀬木城、牧野城などの城跡もあります。この霞堤が池田輝政によって築かれたとなると、これらの城とは時代が違うので直接の関係はありませんが、霞提とセットで巡ることができます。

図の様に堤防に切れ目を入れることにより、豊川が増水した時、切れ目から霞提近くの田畑に誘水し、下流にある吉田城方面に大量の水が行かない様になっていたみたいです。また近くには、瀬木城、牧野城などの城跡もあります。この霞堤が池田輝政によって築かれたとなると、これらの城とは時代が違うので直接の関係はありませんが、霞提とセットで巡ることができます。

霞提周辺の様子。平地が広がっていますね。かつてはここも誘水用の田畑だったのでしょうか?ちなみに昭和40年(1965)に豊川放水路が作られたので、霞提はその役割の歴史に幕を下ろしましたが、現在でも二線堤として管理され、万が一の洪水被害拡大防止の役割を果たしています。

霞提周辺の様子。平地が広がっていますね。かつてはここも誘水用の田畑だったのでしょうか?ちなみに昭和40年(1965)に豊川放水路が作られたので、霞提はその役割の歴史に幕を下ろしましたが、現在でも二線堤として管理され、万が一の洪水被害拡大防止の役割を果たしています。

私の感想ですが、吉田城の水害対策の堤防が、吉田城から離れた場所にある豊川市にあったことは驚きでしたね。また霞提を築いたといわれる池田輝政は、後に姫路城も築くなど築城の名手(名人)とも言われていますが、その城を守るために城の外の対策も行っていたのは意外でした。