豊田市武節町(旧稲武町)の三河武節城跡は、この地の土豪・田峯菅沼氏の居城跡です。また長篠合戦後、武田勝頼も甲州に向かう途中に武節城に立ち寄っています。道の駅・どんぐりの里いなぶの目の前にあり、武田勝頼も訪れた城ということで、武田氏ファンの方も注目する城跡です。では現状はどうなっているのか?早速レビューしてみたいと思います。

豊田市武節町(旧稲武町)の三河武節城跡は、この地の土豪・田峯菅沼氏の居城跡です。また長篠合戦後、武田勝頼も甲州に向かう途中に武節城に立ち寄っています。道の駅・どんぐりの里いなぶの目の前にあり、武田勝頼も訪れた城ということで、武田氏ファンの方も注目する城跡です。では現状はどうなっているのか?早速レビューしてみたいと思います。

■武節城の住所■

豊田市武節町シロ山194

道の駅から始まる城巡り

武節城を巡る際は、道の駅・どんぐりの里いなぶを拠点にしましょう。道の駅から武節城址に向かうと、登城口があるのですが、なんとココから城跡まで徒歩5分という看板があります。まさしく道の駅最寄りの城跡です。

武節城を巡る際は、道の駅・どんぐりの里いなぶを拠点にしましょう。道の駅から武節城址に向かうと、登城口があるのですが、なんとココから城跡まで徒歩5分という看板があります。まさしく道の駅最寄りの城跡です。

城内は杉林の山になっています。これは空堀跡。シッカリと残っていますね。杉の木が多いので、花粉症の季節はオススメできません。また夏だと虫も多いでしょう。ということで、12月~2月くらいがベストシーズンですね。

城内は杉林の山になっています。これは空堀跡。シッカリと残っていますね。杉の木が多いので、花粉症の季節はオススメできません。また夏だと虫も多いでしょう。ということで、12月~2月くらいがベストシーズンですね。

豊田市武節町の武節城址。天正三年(1575)の #長篠設楽原の戦い で敗れた #武田勝頼 は、菅沼定忠の案内で #田峯城 へ向かいますが、留守を守っていた家老らが徳川氏に付いてしまい入城できず、支城の #武節城 へ。ここで1泊した勝頼は自領の信州へ逃れます。

現在は道の駅・… pic.twitter.com/H0TbIe0jAN— 一日ひとつ城や戦国の学んだことを発信しています!(みかわのひで) (@mikawanohide) December 30, 2025

本丸跡。人工的な柵平地です。ここに石碑も有ります。

本丸跡。人工的な柵平地です。ここに石碑も有ります。

本丸の上に柵平地があります。これは物見台の跡です。山城というと、一番高い場所が本丸と思えますが、実際にはそんなことはなく、本丸よりも高い場所に物見台や物見曲輪が配置されていることもあるんです。武節城はその例ですね。

本丸の上に柵平地があります。これは物見台の跡です。山城というと、一番高い場所が本丸と思えますが、実際にはそんなことはなく、本丸よりも高い場所に物見台や物見曲輪が配置されていることもあるんです。武節城はその例ですね。

武節城址は曲輪の高低差もよく分かります。また曲輪の斜面は切岸(きりぎし)といって、登りにくくするために人工的に削ったもの。

武節城址は曲輪の高低差もよく分かります。また曲輪の斜面は切岸(きりぎし)といって、登りにくくするために人工的に削ったもの。

周辺の城砦の看板。これは近くにある夏焼城と久沢砦の方向を示す看板です。武節城はいくつもの街道が周辺を交差する交通の要所で、この地を押さえるために武節城以外にも周辺に城や砦が築かれました。

周辺の城砦の看板。これは近くにある夏焼城と久沢砦の方向を示す看板です。武節城はいくつもの街道が周辺を交差する交通の要所で、この地を押さえるために武節城以外にも周辺に城や砦が築かれました。

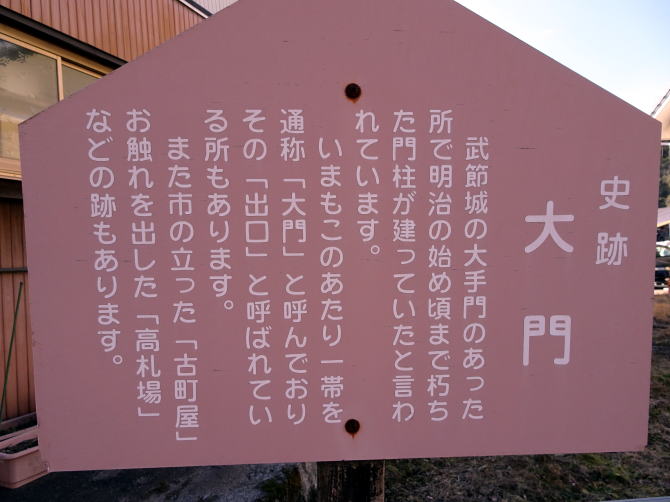

武節城の大手門の場所

武節城の大手門のあった所で明治の初め頃まで朽ち果てた門柱が建っていたと言われています。いまもこのあたり一帯を通称『大門』と呼んでおりその『出口』と呼ばれている所もあります。また市の立った『古町屋』お触れを出した『高札場』などの跡もあります。

武節城の北の住宅地に旧字名で(大モン)という場所があるのですが、ココに武節城の大手門(表門)があったとされています。城下町の地名が残っています。

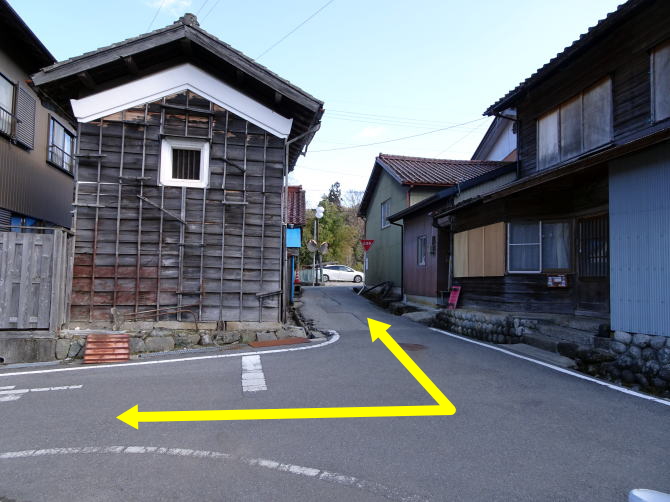

また大門の近くには城下町の遺構が残っています。愛知県教育委員会発行の愛知県中世城館跡調査報告では、『大モン』近くに不自然な屈折が見られるとされ、ココが城下町の遺構として指摘されています。その曲がり角は明治時代の地籍図でも確認されています。

また大門の近くには城下町の遺構が残っています。愛知県教育委員会発行の愛知県中世城館跡調査報告では、『大モン』近くに不自然な屈折が見られるとされ、ココが城下町の遺構として指摘されています。その曲がり角は明治時代の地籍図でも確認されています。

姫井戸

武節城を巡る時、もうひとつチェックしておきたい史跡があります。それがこの姫井戸です。伝承によると武節城は弘治二年(1556)、甲斐の武田氏家臣・下条信氏に攻められ、激しい合戦の末に落城しました。その時、武節城の姫が『敵の手にかかるくらいなら…』といって、この井戸に身を投げたそうです。それが現在では姫井戸という名称で残っています。

武節城を巡る時、もうひとつチェックしておきたい史跡があります。それがこの姫井戸です。伝承によると武節城は弘治二年(1556)、甲斐の武田氏家臣・下条信氏に攻められ、激しい合戦の末に落城しました。その時、武節城の姫が『敵の手にかかるくらいなら…』といって、この井戸に身を投げたそうです。それが現在では姫井戸という名称で残っています。

私の感想と所要時間

私の武節城の感想ですが、ここは城跡も遺構がシッカリと残り、また周辺には城下町、大手門、そして姫井戸もあるので、道の駅・どんぐりの里いなぶを拠点にしてジックリと巡るのがオススメだと思いました。

あと所要時間ですが、武節城址と周辺の史跡を巡って、約1時間~2時間くらいだと思います。またこの所要時間だけでは1日過ごせないので、できれば津具金山(信玄抗)や田峯城、そして畝状竪堀群(うねじょうたてぼりぐん)が残る市場城などとセットにすると、1日プランもOKだと思います。