名古屋市緑区の大高(おおだか)城は、桶狭間合戦の発端となった城で、兵糧攻めを受けていたのを松平元康(徳川家康)が兵糧を入れて救出し、また本多忠勝が初陣を飾った城といわれています。この記事では、そんな大高城のアクセスと見所ポイントを説明します。

名古屋市緑区の大高(おおだか)城は、桶狭間合戦の発端となった城で、兵糧攻めを受けていたのを松平元康(徳川家康)が兵糧を入れて救出し、また本多忠勝が初陣を飾った城といわれています。この記事では、そんな大高城のアクセスと見所ポイントを説明します。

【大高城の住所】

名古屋市緑区大高町字城山

大高城はかつての尾張国と三河国の国境近くにあった城で、桶狭間合戦の時には今川方の城でした。織田軍は鷲津砦と丸根砦を築いて、大高城の補給を遮断しますが、この大高城を救おうと今川義元が尾張にやってきたのが桶狭間合戦の発端になる訳です。なので大高城は桶狭間合戦を語る上で、欠かせない城ともいえますね。

ちなみに兵糧攻めされていた大高城に兵糧を運びこんだのは、松平元康(後の徳川家康)で、この大高城兵糧入れが本多忠勝の初陣ともいわれています。現在では鷲津砦、そして丸根砦と共に国指定史跡になっています。

電車でのアクセス

電車を使って大高城にアクセスする方法ですが、JR大高駅が最寄り駅になるので、大高駅を目指しましょう。ちなみに大高駅は普通しか停まらない駅なので、名古屋駅、金山駅、または豊橋駅、岡崎駅、刈谷駅からでも普通電車に乗れば普通に着きます。

電車を使って大高城にアクセスする方法ですが、JR大高駅が最寄り駅になるので、大高駅を目指しましょう。ちなみに大高駅は普通しか停まらない駅なので、名古屋駅、金山駅、または豊橋駅、岡崎駅、刈谷駅からでも普通電車に乗れば普通に着きます。

大高駅に着けば、後は歩いて大高城を目指します。徒歩だと約15分くらいです。

大高城の駐車場

次に大高城の駐車場について。大高城は公園として整備れていますが、公園専用の駐車場というのはありません。また付近にも駐車場が無く、そして周辺の道も狭い事から、路上駐車は厳禁です!

次に大高城の駐車場について。大高城は公園として整備れていますが、公園専用の駐車場というのはありません。また付近にも駐車場が無く、そして周辺の道も狭い事から、路上駐車は厳禁です!

では車で大高城に行った時の駐車場はどこを利用したら良いのかというと、私の感想はJR大高駅の民間駐車場を利用するというものです。なぜかというと、大高城には駐車場がありませんが、JR大高駅にはいくつかの民間駐車場があり、値段も比較的リ―ズナブルだからです。駐車場によって駐車料金は違いますが、平均的な駐車料金は、8時~22時まで30分100円くらいです。

JR大高駅から大高城までは徒歩15分くらいですし、城跡を見る所要時間は30分もあれば十分なので、大高城だけだと1時間くらいですね。あと丸根砦、鷲津砦もセットにすると約2時間くらい必要になりますが、それでも400円くらいなので、駐車禁止でキップ切られることを考えれば、この駐車料金は激安ですね。

まずは入口

知多半島の脊梁(せきりょう)山地の末端近くに西側が開けた丘陵上に築かれた東西約106m、南北約三二mの山城である。室町時代、永正年間(1504~21)に花井備中守によって築かれたものと伝えられる。

戦国時代、天文・弘治年間(1532~58)の頃には、水野忠氏父子が居城していたが、はじめ今川氏に属し、後に織田氏についたため、今川方の鳴海城主山口左馬之助に攻められ、今川義元の家臣・鵜殿長照が入った。

永禄三年(1560)の桶狭間の戦いのときに、松平元康(徳川家康)が、織田方の包囲の中を兵糧の運び入れに成功し、そのまま城を守った。元康は義元が討たれ、今川方が敗走するまでいて、今川方撤退後に父祖の城である岡崎城へ入った。

大高城は戦略上の価値を失い廃城となったが、元和二年(1616)尾張藩家老・志水忠宗が城趾に館を構えたが、明治三年(1870)に廃止された。現在は、本丸・二の丸とこれを分ける内堀がよく残っているが、外堀土塁などは急傾斜の地形を安全上の理由から改変し、昔の面影は薄い。丸根・鷲津の両砦とともに昭和十三年国の史跡に指定された。

名古屋市教育委員会

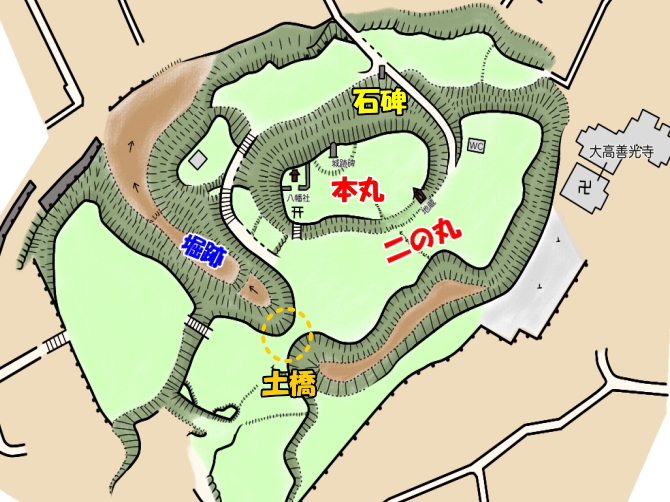

縄張り図

大高城址の縄張り図。石碑のある場所から二の丸へ行き左に向かって巡るのが私のいつものパターンです。見どころを順番にチェックしてみましょう。

大高城址の縄張り図。石碑のある場所から二の丸へ行き左に向かって巡るのが私のいつものパターンです。見どころを順番にチェックしてみましょう。

二の丸と本丸

大高城の見どころをピンポイントでします。まずは本丸。城の中心部ですね。大高城は江戸時代に尾張藩の家老・志水氏が屋敷を構え、明治までずっと屋敷がおいてあったので、保存状態も良好なのです。本丸は削平地が広がっていますが、一部が高くなっており、八幡社が祭ってあります。

大高城の見どころをピンポイントでします。まずは本丸。城の中心部ですね。大高城は江戸時代に尾張藩の家老・志水氏が屋敷を構え、明治までずっと屋敷がおいてあったので、保存状態も良好なのです。本丸は削平地が広がっていますが、一部が高くなっており、八幡社が祭ってあります。

二の丸から見える丸根砦。桶狭間合戦時に大高城と鳴海城の連絡を遮断した織田方の砦です。白と茶色のビルの右側にこんもりした森がみえますよね?それが丸根砦です。

二の丸から見える丸根砦。桶狭間合戦時に大高城と鳴海城の連絡を遮断した織田方の砦です。白と茶色のビルの右側にこんもりした森がみえますよね?それが丸根砦です。

こちらは鷲津砦。長寿寺の後ろの森が砦跡です。

こちらは鷲津砦。長寿寺の後ろの森が砦跡です。

本丸に残る城山八幡社。由緒書きによれば、大高城を築城したといわれる花井備中守が、鎌倉の鶴岡八幡宮から分霊し、この場所と、城下の字町屋川の2ヵ所に祀りました。その時期は明確ではないのですが、おそらく大高城が築かれた1500年代初頭ではないかと思います。ちなみに江戸時代には、この城山八幡宮は武士だけが参拝でき、町人は字町屋川の八幡社を参拝することになっていました。

本丸に残る城山八幡社。由緒書きによれば、大高城を築城したといわれる花井備中守が、鎌倉の鶴岡八幡宮から分霊し、この場所と、城下の字町屋川の2ヵ所に祀りました。その時期は明確ではないのですが、おそらく大高城が築かれた1500年代初頭ではないかと思います。ちなみに江戸時代には、この城山八幡宮は武士だけが参拝でき、町人は字町屋川の八幡社を参拝することになっていました。

二の丸・三の丸

二の丸、三の丸とも現在では削平地、つまり平な土地が広がっていますが、かつてはここに兵糧庫や武具などの蔵みたいなものもあったのでしょうね。今では何もないですが、そこは想像力でカバーしますw

二の丸、三の丸とも現在では削平地、つまり平な土地が広がっていますが、かつてはここに兵糧庫や武具などの蔵みたいなものもあったのでしょうね。今では何もないですが、そこは想像力でカバーしますw

今でも残る土橋

本丸と二の丸をつなぐ部分にチェックしておきたい遺構があります。それが土橋(どばし)です。土橋とは両側に堀があり、その名前の通り細くなっている土の橋の事。この土橋にはどんな効果があるのかというと、大軍で攻め寄せた時、軍隊は細い土橋を通る訳ですから、横展開、つまり横に広がって攻撃できないという事です。

本丸と二の丸をつなぐ部分にチェックしておきたい遺構があります。それが土橋(どばし)です。土橋とは両側に堀があり、その名前の通り細くなっている土の橋の事。この土橋にはどんな効果があるのかというと、大軍で攻め寄せた時、軍隊は細い土橋を通る訳ですから、横展開、つまり横に広がって攻撃できないという事です。

ほとんど縦一列とか、二列とかで土橋を渡る訳ですが、その先に城門があった場合、細いまま城門を攻撃することになります。そこを横から弓矢、鉄砲で攻撃される訳です。この土橋は城の定番の防御施設で、幅広い年代の城でも確認できます。

例えば武田信玄最後の城攻めとなった愛知県新城市にある、野田城でも土橋の遺構が確認できますし、江戸時代の近世城郭である、西尾城、名古屋城でも土橋の遺構は残っています。時代、城の規模により、土橋の規模も違いますが、防御の性格は同じなんですね。

土塁と堀

そして大高城のメインの見どころともいえる土塁と堀です。まずは土塁ですが、二の丸の下に大きな土塁があります。案内看板に書いてある外堀土塁というのがこれで、現在では安全上の理由でだいぶ削られてしまいましたが、それでもハッキリと分かるくらいに残っています。ところでここで忘れてはイケナイのがセットである堀。

そして大高城のメインの見どころともいえる土塁と堀です。まずは土塁ですが、二の丸の下に大きな土塁があります。案内看板に書いてある外堀土塁というのがこれで、現在では安全上の理由でだいぶ削られてしまいましたが、それでもハッキリと分かるくらいに残っています。ところでここで忘れてはイケナイのがセットである堀。

城の鑑賞のポイントのひとつに土塁と堀のセットというものがあります。土塁と堀は基本的なセットで、なぜかというと、まず堀を掘って生じた土で土塁を築くからです。こうする事によって、堀という溝(ある意味谷)と、土塁という壁ができあがり、敵兵の侵入を拒む事ができます。つまり掘りあるところに土塁あり、土塁あるところに堀ありというのが基本です。

近年の整備された城など、いろんな事情で堀が埋められたり、土塁が削られたりする場合もありますが、人工的な場合、この堀と土塁のセットを意識して観てみましょう。ということで大高城に土塁があるので、堀はこちら!

繁みの中にある堀。本丸と二の丸をつなぐ土橋の下にあります。大高城が廃城になって400年以上経つので、堀もかなり埋まってしまったのでしょうが、それでもこれだけハッキリ残っているのはスゴイですね。

繁みの中にある堀。本丸と二の丸をつなぐ土橋の下にあります。大高城が廃城になって400年以上経つので、堀もかなり埋まってしまったのでしょうが、それでもこれだけハッキリ残っているのはスゴイですね。

私の感想

大高城址は私が所属している愛知県、名古屋市の城巡り団体・愛知ウォーキング城巡りクラブの見学会でも訪れたことがあります。その時の参加者の評価も上々の城でした。

大高城址は私が所属している愛知県、名古屋市の城巡り団体・愛知ウォーキング城巡りクラブの見学会でも訪れたことがあります。その時の参加者の評価も上々の城でした。

大高城は名古屋市の街中にありながら、これだけの遺構が残っているという事で、お城ファンはもちろん、戦国時代に興味がある人や、徳川家または本多忠勝が好きな人は、是非チェックしておきたい城のひとつというのが私の感想です。

国指定史跡になっているので、これ以上の開発はないものの、愛知の城を巡る時、必ず訪れておきたい城のひとつだとも思います。JR大高駅からも徒歩10~15分と近いので、電車で訪れるのも良いです。

コメント

[…] 永禄三年(1560)、駿河の今川義元は尾張に侵出しましたが、桶狭間で討ち取られてしまいます。当時、本多忠勝はまだ元服(成人)していない13歳で鍋之助という名前。そして松平元康(後の徳川家康)に同行して大高城に兵糧を入れたのが初陣でした。 […]

[…] またこちらは名古屋市緑区の大高城の看板。これを見ると大高城の築城者は花井備中守とあります。大高城は寺本城から直線距離で約7kmくらいしか離れていないので、もしかすると同 […]