西尾市西浅井町にあった浅井西城は徳川家康の祖父・松平清康の弟・松平康孝の居城跡です。現在は民家になっていますが、濠(堀)や土塁、また詰城址が残っています。

西尾市西浅井町にあった浅井西城は徳川家康の祖父・松平清康の弟・松平康孝の居城跡です。現在は民家になっていますが、濠(堀)や土塁、また詰城址が残っています。

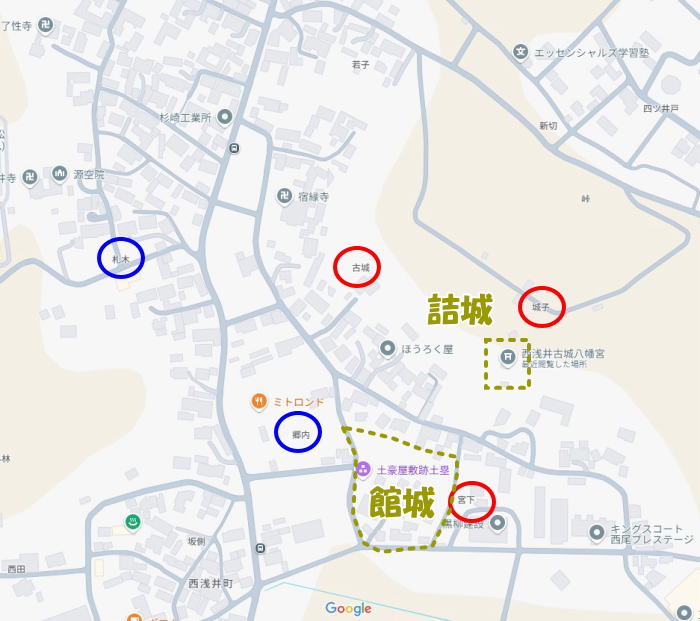

西浅井の丘陵には東西二つの城があり、西古城を『清康御弟松平十郎康孝』の居城と伝える。この城は西浅井町字『古城』辺りと推定され、道を隔てた南に堀と土塁に囲まれた土豪屋敷がある。この二か所はおそらく詰め城と日常住まう居館であったと思われる。

屋敷跡に住む黒柳家の由緒書によれば、黒柳右京亮政家(くろやなぎ うきょうのすけ まさいえ)の居館と伝え、松平康孝が来たため屋敷を明け渡して屋敷前に一時住んだという。 現在、黒柳家二屋敷を囲繞(いじょう:まわりを取り囲むこと)する土塁には樹木や竹が密生し、土塁の外、北側に幅約10メートルの濠の一部が残在している。

また、東側丘陵中腹の浅井西城推定地には所縁の八幡宮が祀られている。

平成二十一年三月 西尾市教育委員会

屋敷周辺を土塁が取り囲んでいますが、北側に行くと上までの高さがよくわかります。

屋敷周辺を土塁が取り囲んでいますが、北側に行くと上までの高さがよくわかります。

かつてあった水堀

これは平成二十年(2008)の写真。濠跡の石碑の後ろには水堀がまだありました。現在では埋められています。

これは平成二十年(2008)の写真。濠跡の石碑の後ろには水堀がまだありました。現在では埋められています。

詰城とは

詰城(つめじろ:つめのしろ とも)は、敵が攻めてきたりする有事の時に籠もる城のこと。戦国武将(土豪)は普段、平地の館で生活しますが、有事の際には近くに用意してある山城、または平山城に籠もって防戦します。浅井西城の詰城と考えられているのは、字古城にある西浅井古城八幡社(旧社名:八幡大菩薩宮)です。

詰城(つめじろ:つめのしろ とも)は、敵が攻めてきたりする有事の時に籠もる城のこと。戦国武将(土豪)は普段、平地の館で生活しますが、有事の際には近くに用意してある山城、または平山城に籠もって防戦します。浅井西城の詰城と考えられているのは、字古城にある西浅井古城八幡社(旧社名:八幡大菩薩宮)です。

現在では遺構は残っていませんが、緩やかに上っていく地形、またかつて館がある南側を見下ろすことができる地形を確認できました。

教えてもらった字名

今回、城址に住む御当主に周辺の字名の由来を聞くことができました。

今回、城址に住む御当主に周辺の字名の由来を聞くことができました。

古城 詰城があった場所

城子 家臣団の屋敷(住まい)があったと思われる

宮下 八幡宮の下という意味

郷内 治める村があったと思われる

札木 高札場みたいなものがあった村の中心地

字名(地名)には昔の人のメッセージが込められて付けられるので、これらの由来も浅井西城を知るうえで大事ですね。

所要時間と私の感想

屋敷周辺をぐるりと周り神社への参拝など一通りの所要時間は約30分ほど。私の感想ですが現在でも残る館城の濠や土塁は貴重なものだと思いました。また詰城の神社もわかりやすく、セットで楽しめる西尾市浅井西城だと思います。

屋敷周辺をぐるりと周り神社への参拝など一通りの所要時間は約30分ほど。私の感想ですが現在でも残る館城の濠や土塁は貴重なものだと思いました。また詰城の神社もわかりやすく、セットで楽しめる西尾市浅井西城だと思います。